我与风湿的三十年:师从施教授 学习风湿病

2024-12-20 19:42:05 作者 浏览量:1986466

2024-12-20 19:42:05 作者 浏览量:1986466

中经在线讯 “三十载春秋,韶华匆匆;三十载耕耘,硕果累累。恩施地区气候湿润,风湿性疾病高发,影响群众健康。30年前,一位年轻医师心系群众健康,带领一队人,潜心研究风湿病,创建风湿免疫专科,立志解除风湿病带给群众的疾苦。这一干,就是30年。如今,当年那位年轻医师已经成为省内知名风湿病专家,他就是向阳教授。30年来,他和一群“追风者”在风湿疾病诊疗、教学、科研等领域摸爬滚打,取得了令人瞩目的成绩!近日,向阳教授撰写回忆录,搜集老照片,一幅记录恩施州风湿免疫专业发展历程的画卷随之徐徐展开……

一九九三年五月,在学校同意后,我如愿来到总医院风湿科进修学习。刚到总医院,进修科将我安排在大多数进修生住宿的图书馆地下室,那里拥挤、嘈杂、闷热。这些对儿时受过苦的我来说,觉得能够坚持。进科后,施主任了解到我的住宿情况,立即亲自为我找进修科调整到总医院大院内的研究生宿舍,五位学员一个房间,光线、空气都好。这件事情让我从进修学习开始,就感受到施教授母亲一般的关怀。

总医院风湿科的各位老师对进修生非常好,那时候,科室有黄慈波和肖玉兰两位副主任,还有袁国华博士、张江林、刘湘源、李胜光等住院医师,实验室有丁玉珍主任和小孟,以及护理部的一群美女姐妹们。他们在临床上给我们的帮助,使我们能够尽快适应环境,进入工作状态;在生活上对我们无微不至的关怀,使我们感受到了家的温暖。进修生有来自兰州医科大学的窦大夫和来自宁夏医科大学的刘大夫等,很快相互熟悉后都成为了好朋友。

1993年夏我和室友合影

1993年冬我与室友的合影

一年的学习收获极大。首先是重新学习了如何书写病历。总医院对病历书写极其重视,施主任领导下的风湿科更是如此。刚开始我不理解也不适应,总觉得自己已经书写病历10来年了,而且自觉写的不错,还需要重新学习书写病历?但施主任和各位老师们总是耐心为我们解释重新学习书写病历的重要性和必要性。我现在都还记得,施主任强调病历书写的意义,一是帮助我们这些新学者,迅速熟悉各种风湿病的病史特点和体检要点;二是帮助我们尽快掌握各种常见风湿病的诊疗常规;三是帮助我们形成风湿病的临床思维方法;四是满足医院高水平病历质量的需要。同时,施主任还强调,在管理病人和书写病历的过程中,一定要把病人当老师,从临床现象学习临床;同时要结合每一位患者的临床表现特点,到图书馆查资料和最新文献,带着问题学,才能够获得针对某一疾病的最新知识,帮助我们提高认识和解决临床问题的能力。施主任对我们每一位进修生的病历都要反复做细心修改,直到这份病历过关。在总医院进修期间重新学习病历书写,使我受益终生。

1993年8月在301医院风湿科的合影

1994年春与黄慈波、肖玉兰副主任、刘湘元合影

其次,施主任的教学查房,总会让我们收获满满。每次查房前,施主任都要提前一天亲自进病房问病史,查体,看检查结果,然后再到图书馆查资料。查房时,先由我们汇报病史,分析诊断与鉴别诊断,提出治疗意见。施主任尤其强调准确的病史采集和体格检查,要求不漏掉任何有助于诊断与鉴别诊断的病史线索和重要的阳性/阴性体征,还要求准确记录和报告所有检验和辅检结果,并对这些结果在诊断与鉴别诊断中的意义有明确的认识。在查房中,施主任还时不时针对病人的诊断与治疗向我们提问。施主任对我们的较为正确的回答所给予的鼓励,会让我们感到无比的兴奋;而对我们不正确的回答所给予的批评和指正,又会让我们惭愧不已。

施主任在查房中的临床思维方法,更是让我们收益良多。她对每一位患者的病情掌握极其详细,对病史要点的总结极其精准,总能找到我们忽略或遗漏的关键内容;在诊断与鉴别诊断分析时的辩证思维方法的运用,丰富的自身经验与最新研究成果的结合,总能使我们获得醍醐灌顶般的收获。在确定治疗方案时,她始终坚持应用循证医学方法,指导我们如何应用最新多中心双盲研究成果和临床治疗指南,同时结合她几十年的临床经验,为病人选择最合理的治疗药物。因此,每次查房下来,无论是冬天还是夏天都会让我们汗出不止,面色总在红白交替之中。但毫无疑问的是,我们的进步也非常快,让我们在短期内由一个风湿病专业的门外汉,成长为一个能够基本胜任常见风湿性疾病诊疗工作的专科医生。

总医院风湿科的病种极其丰富,让我们学习了很多少见和罕见风湿病,也学习了很多严重和复杂的风湿病的诊断和处理。施主任始终强调,在诊断这些疾病时,一定要做到思维缜密,不放过任何一个疑点,特别是不要满足于对任何疑点的简单解释。如一例长期发热、关节痛、皮疹1个月的女性青年患者,伴有白细胞、血小板、铁蛋白增高,抗生素治疗无效。在院外已经诊断为成人斯提尔病,应用激素就能恢复正常体温,但减量后体温又升高。入院时,我们根据病史特点维持了原诊断,并把激素调整到60mg/日,体温很快恢复到正常。

施主任从国外回来,看了这个病人后,查房时提出了自己的疑问。她指出,病史中的皮疹出现部位和形态与成人斯提尔病的典型皮疹不符,同时我们自己并没有看到皮疹;其次,她强调成人斯提尔病的诊断一定要排除其他导致长期发热的感染性疾病、风湿性疾病和恶性疾病,问我们是否已经有足够的证据排除这些疾病?如果没有充分的证据排除这些疾病,贸然用激素风险是极大的。

她建议,减量激素直到又出现高热为止,同时做血液和体液培养排除感染;观察皮疹等表现,每天动态监测四肢血压和动脉搏动,必要时复查血管超声和做血管造影。1周后,这位患者真的出现了左侧桡动脉搏动减弱,左侧上肢血压减低,遂做超声发现左侧锁骨下动脉狭窄,后经血管造影进一步证实为大动脉炎。再次加大激素用量,并联合免疫抑制剂等治疗,病情缓解出院。这位患者在大动脉炎早期阶段获得正确诊断和及时治疗,改善了她的预后。这例患者也让我学到了很多,使我在自己的行医过程中也变得格外谨慎。

在总医院学习期间,施主任还鼓励我们阅读英文文献,获得最新风湿病知识。还鼓励我们参与科研,培养科研思路,学习科研方法,撰写学术论文。在风湿病实验室,我们在袁博士、丁主任和小孟的指导下,学习了酶免实验、电泳、单个核细胞分离等基本实验方法,做了初步的实验研究,为后来的留学打下了基础。

进修过程中,我发现骨关节炎没有很好的治疗方法,遂查文献看到国外兴起透明质酸钠关节腔注射治疗膝骨关节炎,效果不错。于是,向施主任汇报能否写一篇综述。施主任鼓励我马上收集更多文献,充分了解透明质酸治的疗效果、局限性、副作用和可能的应用前景,并在此基础上撰写综述。在袁博士指导下拉出初稿后,施主任又逐字逐句反复修改,成文后发表在中华内科学杂志上,这是我国第一篇介绍透明质酸治疗骨关节炎的文章。后来,在进修期间又相继撰写和发表了几篇论文,使我在科研和学术论文撰写能力上得到了极大的提高。

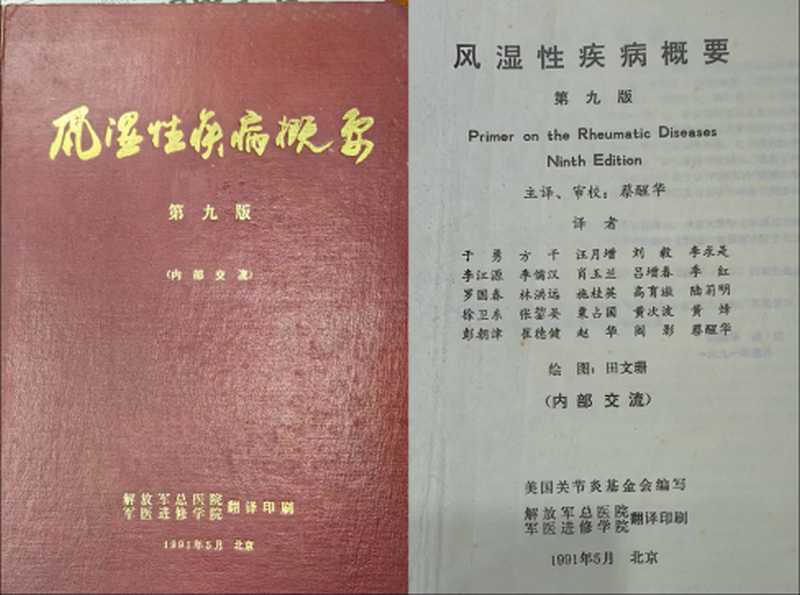

我读的第一部风湿病学专著

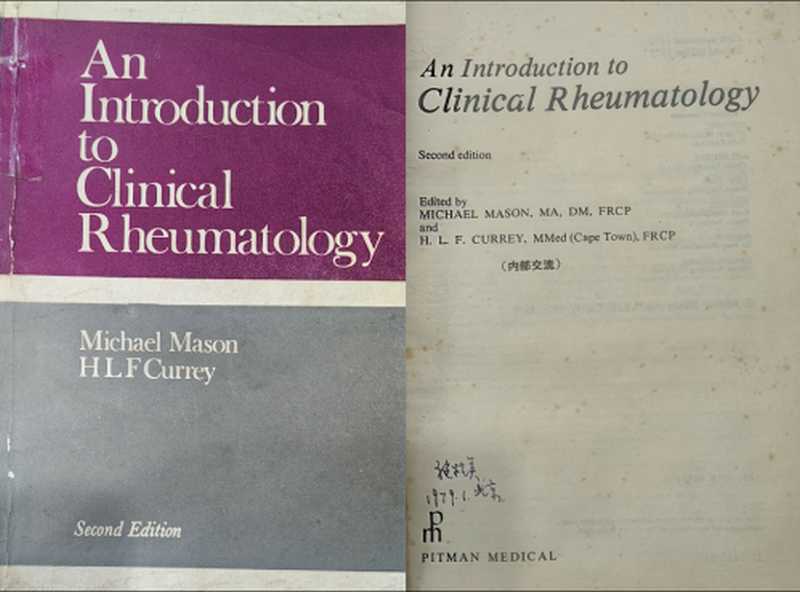

施桂英主任送我的英文版临床风湿病学导论

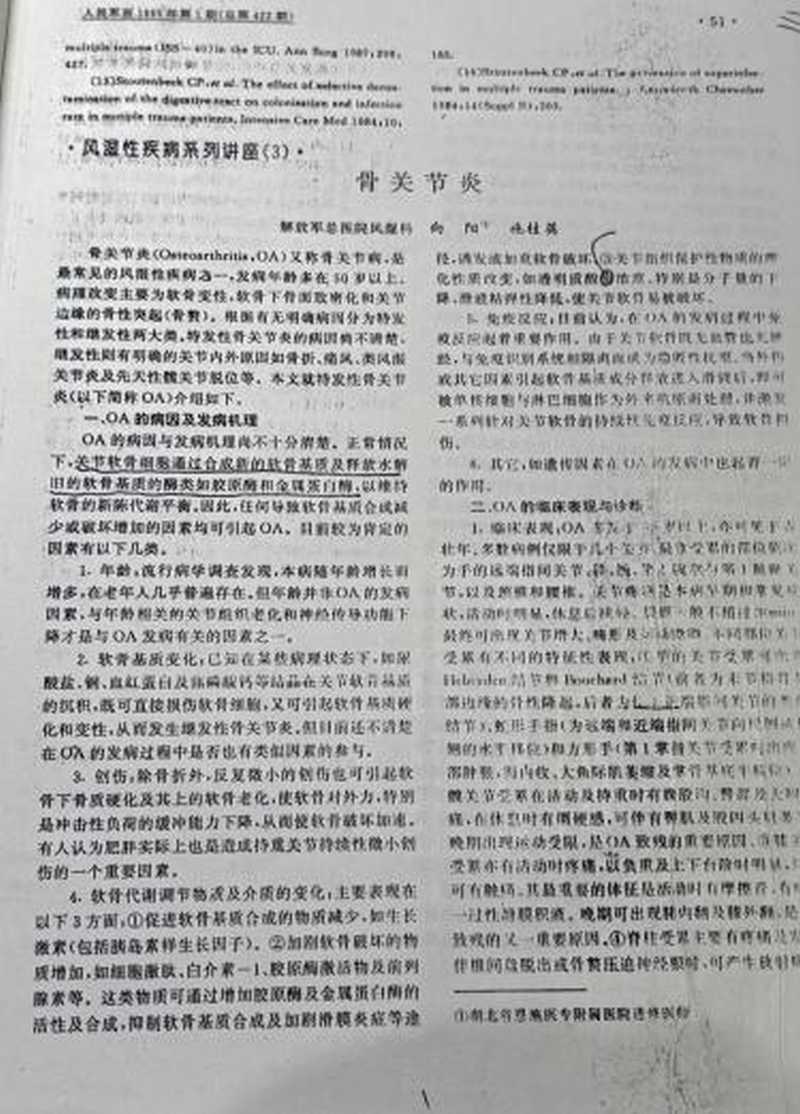

进修期间撰写的骨关节炎综述发表在《人民军医》1995

进修期间撰写的第一篇介绍HA治疗OA的综述,发表在《中华内科杂志》1995

进修期间参加的第一个实验研究,发表在《中华风湿病学杂志》1997

进修期间参加的实验研究,论文发表在《恩施医专学报》1996

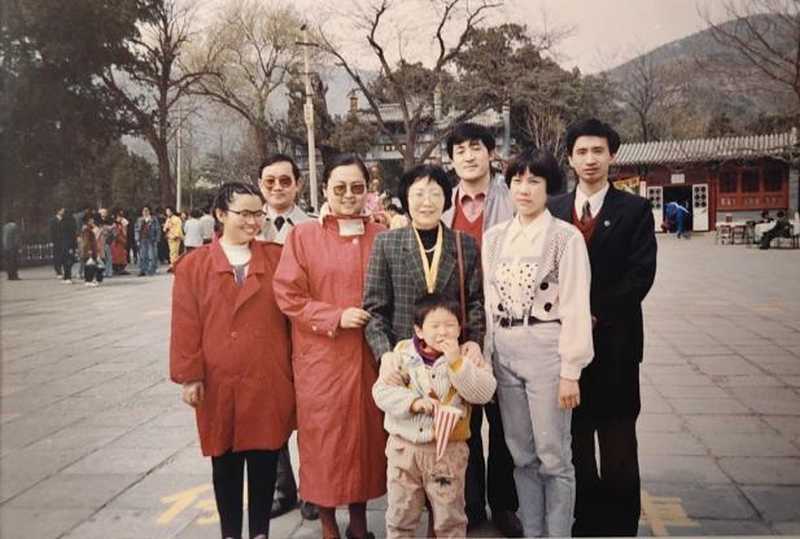

在总医院的学习是紧张的,生活确是丰富多彩的。每逢节假日,风湿科都会组织各种活动,如郊游、聚餐、唱歌等。袁博则独钟“开拖拉机”。有一个周末,袁博邀请我们到他的寝室“开拖”,我们预先准备好各种吃食,从周六下午开始“闭关修炼”直到周一清晨上班前“出关”。结果是,当我们在科室参加晨会时,站着都睡着了,交班时讲的什么一句也记不得。我知道,施主任肯定生气了,但我们却没事,估计是袁博顶包了。

1994年的春节,医院规定不给进修生放假。于是,肖主任和护理部姐妹们还为我们专门准备了吃的。因为大年三十和初一值班有医院送的丰盛中、晚餐,我就争取了大年三十的班。施主任发现后,狠狠的批评了排班的老师。她说进修生不能回家就已经很让人心痛了,凭什么还不让他们在过年时休息几天呢?我知道施主任误会了,可也不敢解释。于是,大年三十那天,我带着一堆冷食和二锅头,怀揣着对妻女的思念,来到景山公园吊死崇祯皇帝的那棵大树下,邀请“陛下”过了一个冷冷清清的大年,想想也有意思。

施桂英主任和进修生们一道郊游

黄慈波副主任请我们吃大餐

回想在总医院风湿免疫科的进修学习,确实宝贵。一年里,我从一个风湿病专业的门外汉成长为能够开展常见风湿病诊疗的风湿病医生。一年里,我学习了施主任和总医院风湿科严谨求实的工作作风和以问题为导向的学习方法,改善了我的临床思维方法,提高了临床工作和学习能力。一年里,我有幸认识了我一生中最重要的老师,结识了在我一生中给予我最大帮助的朋友。我在这里,我要真心的说一声谢谢!谢谢您,施老师!谢谢你们,给予我帮助的所有老师和朋友们!谢谢你,解放军总医院风湿科!

发布:中经在线

编辑:侯晋平 房旭青

编审:熊 辉 王海珠

荐稿:王京忠

中经总网·中经在线(全称中国经济报道)是为贯彻落实党中央、国务院关于加快推动媒体融合发展国家战略部署,由中国红色文化研究会、中国林业与环境促进会森林康养建设工作委员会等百家权威机构联合共建,北京各省市驻京机构商务协会等单位联合主办,是一家公益性融媒体综合赋能平台——以“红色领引、小康经济建设、政府三招三引、推进中国民族品牌发展工程、为企业产品走进国际市场开辟多边贸易”。始终坚持正能量,高唱主旋律,以“报道中国,影响世界;融合发展,共创未来!服务国家战略、服务经济建设、服务企业发展”为办网宗旨。依托各大主流经济报刊社,整合3000多家网络媒体,300多家地方电视台,500多家海外媒体,形成覆盖全球的经济资讯交互合作机制。是专注于以经济信息合作为中心的产经资讯交互合作平台,也是面向全国以项目运营为主、媒体、政企、智库、商协会联动发展的开放型融媒体综合赋能平台,同时也是多家报刊社提供媒体支持的融媒体集群矩阵和产业智库资源平台。

中国农科院原院长翟虎渠莅临彰武“中药..

中国农科院原院长翟虎渠莅临彰武“中药..