我与风湿的三十年:再回恩施州 深耕在民大

2025-03-27 19:40:25 作者 浏览量:1234966

2025-03-27 19:40:25 作者 浏览量:1234966

中经在线讯 “三十载春秋,韶华匆匆;三十载耕耘,硕果累累。恩施地区气候湿润,风湿性疾病高发,影响群众健康。30年前,一位年轻医师心系群众健康,带领一队人,潜心研究风湿病,创建风湿免疫专科,立志解除风湿病带给群众的疾苦。这一干,就是30年。如今,当年那位年轻医师已经成为省内知名风湿病专家,他就是向阳教授。30年来,他和一群“追风者”在风湿疾病诊疗、教学、科研等领域摸爬滚打,取得了令人瞩目的成绩!近日,向阳教授撰写回忆录,搜集老照片,一幅记录恩施州风湿免疫专业发展历程的画卷随之徐徐展开…

回到国内,按照收到的回复和朋友的推荐,结合我所从事的专业与研究方向,我在9月份辗转考察了北京、上海、南京、深圳、成都和杭州。比较之后,选择了杭州一家大学医学院作为我的工作单位。理由很充分,大学给我提供的条件很好,能够为我建一个实验室,出国交流也很方便;更重要的是夫人很喜欢杭州,她的工作也同时得到了满意的安排。于是,我和夫人决定在国庆节期间完成千岛湖旅游后即刻上班。

参观医学院时仿佛感觉被欢迎的是我。

雷峰塔下与夫人的合影。

2006年9月30日,我们在旅游过程中,突然接到外侄女电话。她说:“外祖母突然摔跤导致股骨颈骨折,需要手术!”于是,我立马安排母亲入住附属医院,并向大学申请推迟报到,与夫人一道匆匆忙忙赶回恩施。

回到恩施,很快落实了母亲的股骨头置换手术,做的非常成功。母亲一辈子为着我们兄弟姊妹吃尽苦头,现在腿摔折了,正是需要我们尽孝的时候。我决定在到新的岗位工作以前,多照顾母亲一段时间。期间,湖北民院和附属医院各位领导和朋友反复邀请我正规谈话、亲情聊天,频度是“三顾茅庐”的多少倍---中心思想就是希望我留下来,重新回到湖北民院工作。说实话,我也想过回到湖北民院工作。因为,这里是我工作过多年的老单位;这里有一群与我同事过的老朋友;这里有期待我回来的风湿病老病友;这里更有我和夫人渐渐老去的父母。但是,我是在2003年按学校要求赔款后离校的“自由人”,“好马不吃回头草”。同时,湖北民院当时正处于最困难时期,工资都要靠借才能发出来,不可能对我的研究有多大的支持。附属医院当时的条件也很差,既无资金,也无场地,不可能继续我的研究工作。再加上“面子”作怪,恩施当时的交通很不好,按附属医院当时的条件,我希望我的导师能在适当的时候来中国与我交流,这样“差”的医院叫我怎么“拿”的出手!

在我准备启程去杭州工作之前,学校领导再次邀请我,跟我面谈一次,算是做最后的争取工作。当学校领导又一次希望我留下来时,我为了让领导知难而退,提出了一个在当时极端为难的要求,“如果要我回学校工作,那就给我500万元,建一个风湿病实验室!”学校领导听到这句话后,马上跟一句“不准反悔!”并立即拿起电话,打给学校组织部长,“马上起草文件,任命向阳为医学院党委委员、副院长;附属医院党委委员、副院长;风湿病诊疗研究中心主任。”同时,打电话给附属医院院长,要求外科手术大楼工程先缓一缓,论证在十七层的基础上,加两层为风湿病实验室和风湿病病区。然后,校领导再给我说:“我给你1000万,建实验室!”这一席话把我所有的后路全部“堵死”!

当时,附属医院外科大楼刚下基脚,还来得及加层。

2007年初恩施医专临床医学77级同学回校为医学院捐希波克拉底雕像。

重新回到湖北民院附属医院,我才知道工作的启动有多难。首先是没有人。我去日本之后,苏林冲医生也去贵阳读硕士研究生了。好在内科姚主任安排了向诗非医生继续看风湿病人。回到医院,姚主任慷慨解囊,把向诗非“送”给了我,使我有了第二个“徒弟”。

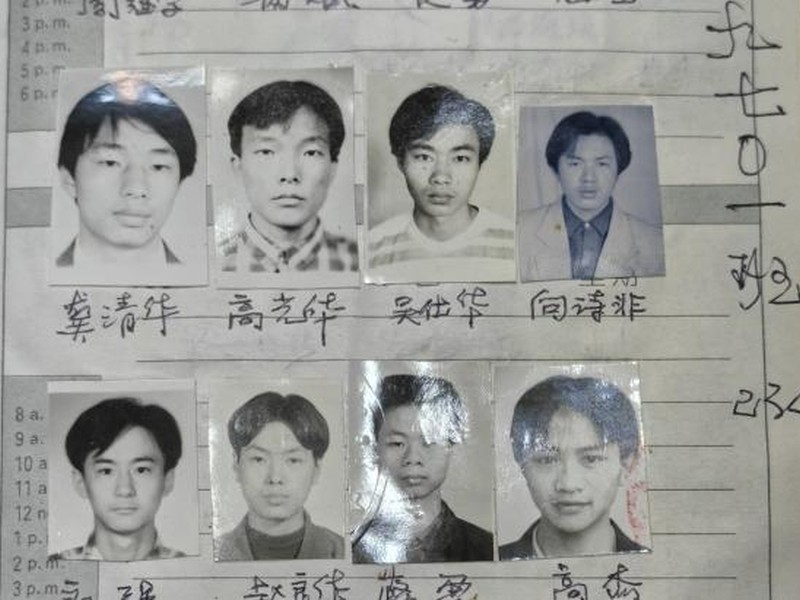

这是我的简易点名册,向诗非也是我的学生。

向诗非医生在做关节穿刺。

其次是没有场地。全院临床科室挤在不到500张病床的病区里,确实拿不出多余的地方为我开设风湿免疫病科。最后,还是医院领导想了办法,暂时把风湿病专业寄放在中医科。感谢姜锦林主任、赵晓琴主任、田春漫、谢会成医生和护士姐妹们,在风湿病专科特别需要病区时,伸出援助之手,在场地和人员方面给予无私的支持,使风湿免疫科在附属医院得以“重生”。再次是没有专科队伍。回到附属医院后,我坚持每周看门诊和教学查房,开展科室小讲座,为医护人员讲风湿病诊疗知识,做风湿病体检和关节穿刺等操作示范,提高团队对风湿病的认识水平和诊疗操作能力。一段时间后,门诊和住院病人一天天多起来,队伍的能力也一天天强起来,逐渐有了风湿免疫科的模样。

田春漫医生在做关节穿刺。

黄琼护士长在做护理。

谢会成医生在做按摩。

姜锦林主任负责日常管理。

2007年,苏林冲硕士研究生毕业,在我的召唤下,重新回到了附属医院工作;同年,龚书识毕业分配到医院,我看中了他的机灵劲,把他要到了风湿免疫科,也就收下了我的第三个“徒弟”。从此以后,风湿病诊疗业务顺利开展了起来。

我是2008年3月由副院长升任院长的。上任后,当即明确了我在任期内的几件大事。一是完成“三甲”医院创建任务,使医院迈上发展的高起点。二是建成湖北省风湿病重点实验室和重点专科,实现回国从事风湿病临床诊疗和研究的愿景。三是恢复附属医院在省财政厅的“户头”,彻底解决附属医院没有主管单位和拨款渠道的生死存亡大问题。

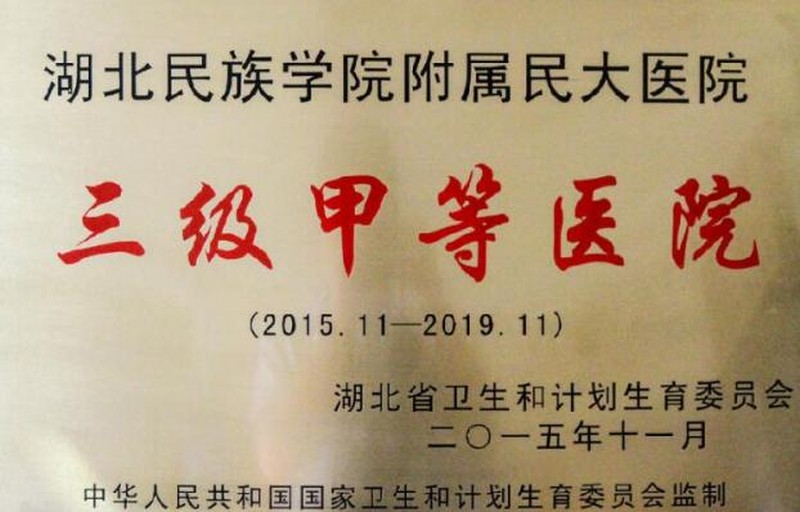

在学校领导的大力支持下,我们完成了外科手术大楼的修建和搬迁,使病区规模接近1000张,基本上满足了“三甲”医院的规模要求。我们争取到了湖北省卫生厅“参三”管理和纳入“三甲”医院新标准先行评审试点医院,及时启动了“创三甲”工作。经过全院上下共同努力,在2014年夏通过了“三甲”医院初评,并在2015年通过复评后成为了国家“三甲”医院的正式成员。同时,我们启动医院文化建设,我把附属医院更名为民大医院,奠定了附属医院的文化建设根基---“以民为大,济世育仁”。在学校争取的“部委共建”政策支持下,附属医院也成功恢复了省财政编制“户头”,并纳入了省卫生厅直管单位。新的民大医院在建成“三甲”医院后,医疗服务、临床教学和科研能力都得到了极大提高,并获得了政府发展建设的大力支持,成长为恩施州乃至武陵山地区具有重要影响的大型综合医院。

湖北民族大学附属民大医院。

2015年11月民大医院正式获批三甲医院。

在三甲医院创建的同时,风湿免疫科也有了独立病区和实验室。我们通过不断的下乡科普、义诊和查房,提高恩施州医护人员和百姓对风湿病的认识水平。临床规范诊疗的“雪球”效应与知识普及的放大效应,使科室影响力不断提高,风湿病患者门诊量和收治量逐渐增多,业务开展范围也不断扩大。病人广泛分布于恩施州8县市和湘西、渝东、黔东北等武陵山区。2012年风湿免疫科成功获评为湖北省三级综合医院重点专科,这是民大医院第一个省级重点专科。

我们积极建言并融入基层医生服务能力提升培训中,把风湿病知识作为培训内容之一。

我们积极到基层做科普知识宣传和义诊,让更多百姓知道如何就诊。

我们在恩施州八县市县级医疗机构和乡镇卫生院进行巡回讲座。(2007年夏在来凤县大河卫生院)

我们还积极开展科内业务学习,提高自身诊疗能力。

2012年夏,我们接受了湖北省三级医院重点专科评审的现场检查。

2012年12月风湿免疫科获重点专科授牌,这是本院首个省级重点专科。

实验室建设方面,我们结合实验室现实条件和恩施州自然与社会资源,确立了风湿病基础、抗风湿土家族药物和风湿病临床等三个主要研究方向。在学校支持下,我们添置了必要的实验设备,开展了相关研究。我们依托实验室开始了研究生教育,我的第一个研究生是代玉芳医师,她勤奋好学,认真负责,在毕业后留在风湿免疫科工作,目前在华西医院攻读博士学位。其后,我指导了30余位硕士研究生,均在抗风湿土家族药物研究方面做出了好的成绩,顺利取得硕士学位。我们以实验室为平台,共获得6项国家自然基金资助项目,同时还获得了多项省、州科研项目,发表了100余篇学术论文,一项研究还获得了州科技进步二等奖。2012年,实验室被省科技厅验收为湖北省重点实验室,这是恩施州第一个省级重点医学实验室。其后,在多次年度评比中,又获良好等次。

2012年12月省科技厅组织专家论证会听取我作的风湿病重点实验室建设汇报。

论证专家建议实验室名称定为“风湿病发生与干预湖北省重点实验室”。

2013年春获得科技厅批准并由恩施州分管科技的檀副州长为重点实验室揭牌。

2013年成立重点实验室学术委员会,邀请了时任中华风湿病学会主委栗占国教授等11人为首届学术委员会成员,栗教授任主任。

重点实验室2019年承担的部分研究项目。

我发表的部分土家族药物研究论文。

在学科建设方面,我们在湖北省医学会风湿病学分会的大力支持下,作为主要发起单位,成立了首个湖北省地市级风湿免疫病学会,同时开展了频繁的学术交流与培训,对民大医院和恩施州风湿病学科建设起到了积极的推进作用。这里要特别感谢我国著名风湿病学家施桂英教授。在我回到民大医院工作后,她老人家反复多次来我院讲学、查房,指导临床医生。2019年施教授已是85岁高龄,但她依然来到我院,为我院和恩施州风湿病专业医生授课。她的谆谆教诲是我们永远的精神食粮。同时,我们也要感谢栗占国、赵岩、邹和建、刘毅、黄慈波、姜泉、古洁若、袁国华、何培根、黄安斌、董凌莉、沈凌汛、胡绍先、杨德才、褚爱春等一大批国内和省内知名专家,对我个人和恩施州风湿病学科发展不遗余力的支持。也要感谢我在民大医院工作期间对我给予支持和帮助的所有同事和朋友们。

施桂英教授自2009年起,每年都来恩施做学术讲座、教学查房。

施主任在为我们做关节检查示教。

施桂英教授在病房查房看病人。

施桂英教授在为我们分析病例。

2019年施桂英教授来恩施讲学后,我和夫人在机场送行时与施教授合影留念。

黄安斌、杨德才和余毅凯教授是我回到恩施后的首批风湿病专家,从2007年起开始了对我们的长期帮助与指导。

我们还开展了国际交流。2012年夏美国哥伦比亚大学风湿病学家克里斯丁教授来我科做教学查房。

2013年栗占国等多位教授来恩施为恩施州风湿病学年会做学术讲座。

我们还积极参加历届全国和全省风湿病学年会,学习和交流新知识、新技术。这是我和苏林冲、向诗非参加全国年会的合影。

屈指算来,我离开民大医院已经整整10年。回忆在民大医院工作的日子,倍感欣慰。在创建“三甲”医院期间,民大医院领导班子和全院职工团结一心,表现了高度的自觉性和主动性,积极配合创建工作,出主意,想办法,抓落实,促整改,在医疗服务水平能力建设、医疗质量安全规范管理、业务创新与教学科研等方面,始终坚持持续改进,为成功创建“三甲”医院做出了最重要的贡献。

民大医院风湿免疫科的同事们对我在医院工作期间,给予了极大的包容与支持,始终顾全大局,努力做好科室管理、业务发展与队伍建设工作,从不向我提出过分要求。我们充分利用科室和学会平台,努力规范风湿病诊疗;坚持用送出去和请进来相结合的方式为科室和恩施州八县市培养医护人才;坚持走基层做义诊,大力普及风湿病知识,提高各级医疗卫生人员和百姓对风湿病的认识水平。多年的坚持,使很多风湿病专业新成员逐渐成长为恩施州和民大医院风湿病学科的中坚力量。

风湿病重点实验室的同事们,在起步之初迎难而上,因陋就简,创造性地开展研究工作,咬定土家族医药研究方向不动摇,积极争取课题,从实现国家自科基金资助项目的突破,到获得多项国家和省州各级重点项目;研究成果从学报发表到国家级重点期刊,再到SCI收录期刊,创造了一个又一个惊喜,使我们在抗风湿土家族药物研究方面走出了一条属于我们自己的道路。

我们还接收了一位日本志愿者--坂井护士,在风湿免疫科相互交流护理经验,受到真诚欢迎。

我们还开展了留学生教育,指导留学生学习风湿病临床知识。

2013年民大医院风湿免疫科获恩施州卫生局“风湿性疾病诊疗中心”授牌。

2013年恩施日报对民大医院风湿免疫科和重点实验室进行了专题报道。

发布:中经在线

责编:侯晋平 房旭青

编审:熊 辉 王海珠

荐稿:王京忠

中经总网·中经在线(全称中国经济报道)是为贯彻落实党中央、国务院关于加快推动媒体融合发展国家战略部署,由中国红色文化研究会、中国林业与环境促进会森林康养建设工作委员会、北京改革和发展研究会等百家权威机构联合共建,北京各省市驻京机构商务联合会等单位联合主办,是一家公益性融媒体综合赋能平台——以“红色领引、小康经济建设、政府三招三引、推进中国民族品牌发展工程、为企业产品走进国际市场开辟多边贸易”。始终坚持正能量,高唱主旋律,以“报道中国,影响世界;融合发展,共创未来!服务国家战略、服务经济建设、服务企业发展”为办网宗旨。依托各大主流经济报刊社,整合3000多家网络媒体,300多家地方电视台,500多家海外媒体,形成覆盖全球的经济资讯交互合作机制。是专注于以经济信息合作为中心的产经资讯交互合作平台,也是面向全国以项目运营为主、媒体、政企、智库、商协会联动发展的开放型融媒体综合赋能平台,同时也是多家报刊社提供媒体支持的融媒体集群矩阵和产业智库资源平台。

中国农科院原院长翟虎渠莅临彰武“中药..

中国农科院原院长翟虎渠莅临彰武“中药..