我与风湿的三十年:初创风湿科 负笈蹒跚行

2025-02-28 17:34:57 作者 浏览量:1135267

2025-02-28 17:34:57 作者 浏览量:1135267

中经在线讯 “三十载春秋,韶华匆匆;三十载耕耘,硕果累累。恩施地区气候湿润,风湿性疾病高发,影响群众健康。30年前,一位年轻医师心系群众健康,带领一队人,潜心研究风湿病,创建风湿免疫专科,立志解除风湿病带给群众的疾苦。这一干,就是30年。如今,当年那位年轻医师已经成为省内知名风湿病专家,他就是向阳教授。30年来,他和一群“追风者”在风湿疾病诊疗、教学、科研等领域摸爬滚打,取得了令人瞩目的成绩!近日,向阳教授撰写回忆录,搜集老照片,一幅记录恩施州风湿免疫专业发展历程的画卷随之徐徐展开…

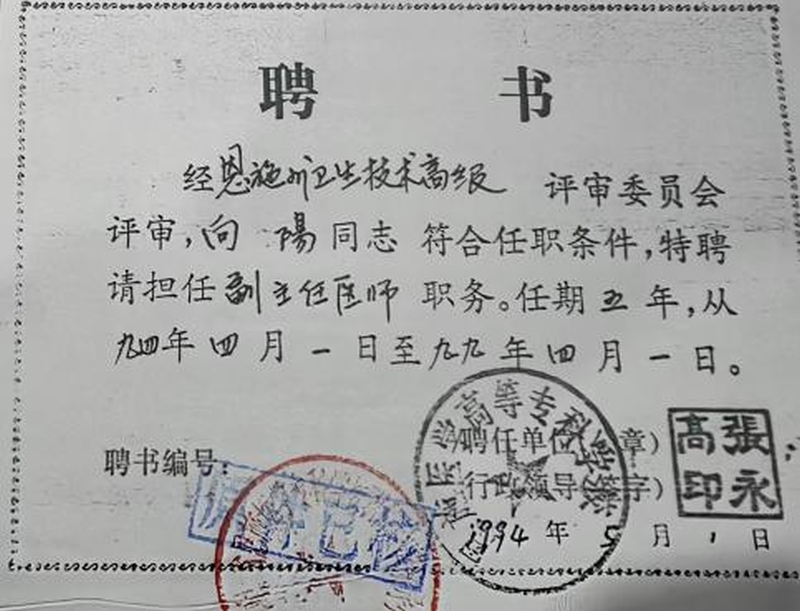

一九九四年五月,我从总医院进修回来,已经晋升副主任医师。在附属医院领导支持下,由我主持创办了全州第一个风湿病专科,在我州首先开展风湿性疾病的正规诊疗工作。这在全省也是较早的。我们率先开展了类风湿因子定量及抗核抗体谱等检测,提高了风湿病诊断水平;率先开展了慢作用药物联合治疗类风湿关节炎,使许多前来就诊的类风湿关节炎患者获得了良好控制。

1994年4月我被破格聘为副主任医师(33岁)。

开展的“氯喹+甲氨喋呤治疗RA”项目参加了1996年全国风湿病学年会交流。

1996年撰写“系统性红斑狼疮肝损害”综述,发表在恩施医专学报。

1997年参加青岛全国骨关节炎会议,并在大会做“OA的HA粘弹性补充治疗”的报告。

我的第一个类风湿关节炎患者,是我家领导的亲戚。那时医院只有甲氨蝶呤和柳氮磺吡啶,用了一段时间后效果不好,其他药物都找不到。在总医院学习时,我了解到氯喹是最古老的有效抗风湿药,但是因为药物都被防疫站拿过去抗疟疾了,医院没有这个药。我打听到州防疫站有一批氯喹,于是找关系“分”了过来。这批氯喹是1973年生产的1000片装的规格,记得瓶上还印有《毛主席语录》,也没有效期。问了一下防疫站的专业人员,他们说在防治疟疾时这个药还有效,他们也还在用。我想既然疟疾用着都还有效,那么抗风湿作用一定还保留着。于是,把甲氨蝶呤和氯喹为这位患者联合用了起来。几个月后,这位病人的类风湿关节炎症状获得了很好的控制,为我后续对其他病人的治疗树立了信心。这位病人在我这儿坚持了近二十年的治疗,更成为了很好的朋友,逢人都要推荐我们,给我们带来了很多患者。可惜的是,后来她因为主动脉瓣关闭不全接受了换瓣手术,大约一年多后去世了。

氯喹是一个好药,我们后来还比较了甲氨蝶呤加氯喹与甲氨蝶呤加柳氮磺吡啶的疗效,可惜样本量小,也不是双盲对照,文章只发表在恩施医专学报上。氯喹的眼损副作用确实值得注意,但大多数患者在停药后都能恢复。不过,其中一位年轻患者因为服用氯喹过程中出现了视力下降的表现,在某院眼科检查认为是氯喹副作用所致,于是立马在法院起诉了我们,并要求给予巨额赔偿。好在这位患者为了治好眼疾,迅速去了广州眼科中心,确诊为遗传性黄斑变性,才使我们洗脱了“官司”。这例患者之后,我们用氯喹的积极性下来了,药源也更加困难,最后终于停用,直到最近有了专门治疗类风湿关节炎的新产品。官司没有打成,这位病人还成为了我们的朋友,一起共同努力多方调整用药,使病情得到了有效控制。

我的第一个莱特综合症患者是某银行职员。他因尿道炎和关节炎分别被他院误诊为“淋病”和“风湿性关节炎”辗转半年不能获治,且带来了巨大的心理压力。经过治疗症状完全消失,使他重新恢复了生活勇气。

我的第一个痛风性关节炎是中山医科大学叶教授。当时在他来附属医院讲学期间突发单侧膝关节炎,他在就诊时述及该症状首先在外伤后发作,曾在广州某医院和西安某医院诊断为“创伤性关节炎”。但是,我通过认真问诊和检查,最终纠正诊断为“痛风性关节炎”,通过合理治疗,使其一夜之间症状获得缓解。他在次日的讲学中感慨的说,“山不在高,有仙则名,向阳就是附院众多神仙之一”。

我的第一个骨关节炎病人,是我们医院一位员工的妈妈,右膝关节疼痛半年,上下楼梯时明显。检查双膝有骨擦音,右膝积水,拍了一个X线平片,证实为膝骨关节炎。于是,我给她的右膝关节腔内打了一针得保松。结果,不仅她的关节积水消失了,关节痛也消失了,直到几年后再出现症状。这例患者的成功治疗,也为我们收获了更多的患者。后来,大约在1997年左右,国内透明质酸产品上市,我们也开始了透明质酸关节腔治疗。也在同年,全国骨关节炎会议在青岛召开,我还受邀做了《骨关节炎透明质酸粘弹性补充治疗》的专题讲座,那应该是我在全国性会议上的第一次。

我的第一个系统性红斑狼疮病人,是我的一个老乡。当时,有皮疹、蛋白尿,抗核抗体阳性,用激素和环磷酰胺治疗后,病情获得缓解。后来,这位患者因为高热持续十余天不退,收到内科治疗。检查患者一般情况良好,狼疮病情稳定,尿蛋白阴性,补体正常。但血沉和C反应蛋白增高。应用抗生素治疗一周无效,内科大讨论请我参加。我坚持虽然抗生素治疗无效,仍需排除感染,不能盲目加大激素。但是,大多数医生,特别是主任,认为该患者血培养和体液培养均无细菌生长,且广谱抗生素治疗无效,就应考虑狼疮活动。于是加大激素到40mg/日,体温恢复正常。一周后出现右臀部疼痛,查体发现深部包块,超声证实为臀部脓肿。病人要求出院,转到另一医院手术切排,证实为阴沟肠杆菌感染所致坐骨结节骨髓炎并臀深部脓肿。半月后,病人死于败血症。这个病人的去世,让我愧疚了相当长一段时间。我想,如果我能够坚持自己的意见,及时更仔细搜索感染病灶,或调整抗感染治疗方案,是不是就能够挽回病人的生命?如果我有自己的科室,自己的病区,那么自己就能够做主,这个病人的预后是否就能够得到改善呢?挫折与失败感让我萌生了逃走的想法。

我的第一个强直性脊柱炎患者,是一位开车的司机。他因为腰背疼痛多年辗转于多个医院求治,长期被误诊为颈椎病、腰椎病和腰肌劳损。当我发现他的时候,眼睛一亮!这是施主任说的成为“名医”的好机会!我立即在做了体检之后,拍了腰椎正侧位平片和骶髂关节平片,发现腰椎已有竹节样变,骶髂关节部分融合。我激动了,这可能是在恩施确诊的第一位“强脊”患者!然而,激动过后,立即陷入了面对患者的无奈和尴尬之中,因为我们在那时除了柳氮磺吡啶和非甾类抗炎药之外,无药可用!

类似例子举不胜举。然而,限于附属医院彼时的规模,领导只同意开设风湿病专科门诊。如果有需要住院的患者,就放在儿科,自己收,自己管。因此,在教学上,我仍是儿科老师。每周没有儿科课程的时候,我就上风湿病专科门诊。晚上回家,就研读施主任送我的风湿病专著《An Introduction to Clinical Rheumatology》和总医院蔡醒华教授编译的《风湿病概要(第九版)》,结合白天遇到的病人查找相关资料,丰富自己的知识积累。

从1994年到1997年,三年多的时间里,我在经历了众多第一例之后,收获了不少成功的喜悦,也承受了不少失败的沮丧。慢慢的,病人不断增多起来,影响也在扩大中。队伍需要扩大了。于是,在1997年,我收了第一个学生也是第一个风湿病同事,苏林冲。

苏林冲是我在为本校妇幼医师专业上课时结识的学生,记得他是94级。1996年我为苏林冲所在的妇幼医师专业上《儿科学》和《儿童保健学》。当时的他年轻、朴实,却又有一股冲劲,无论干什么都有满满的激情。课堂上特别爱发言,管理上特别负责任,临床上又很有悟性。于是,我把林冲作为我的发展对象留意起来。临毕业时我征求林冲的意见,他很愿意跟随我搞风湿病,于是我终于有了第一个风湿病专业队伍成员。我按照施主任带我的方法,带着林冲做病史询问和体格检查,学习书写病历和诊疗操作。把林冲带出来后,我的日子,比以前舒服多了!病人有林冲管了,病历有林冲写了,操作有林冲做了,风湿病诊疗业务也得到了长足进步。我们一同看病人,一同学习,一同提高,使附属医院风湿病专科有了一定地位和影响。

这是我自制的点名册,苏林冲同学当时是94级妇幼班上的学习委员。

我与苏林冲共同撰写的综述。

1997年9月参加了全国骨关节炎会议。

一九九八年春,我收到何培根教授通知,湖北省医学会已经同意成立风湿病学分会,并准备在松滋召开湖北省医学会风湿病学分会成立暨第一次学术会议,分配给我的任务是《血清阴性脊柱关节病的诊断与治疗》讲座。当年夏天,我和另外17名代表,来到松滋洈水水库边的一家台湾人开的酒店。我记得,参加会议的有省医学会林勇主任,同济何教授和胡绍先与张胜桃两位美女,武汉协和医院沈凌汛教授,省人民医院皮肤科徐世正教授,中南医院内分泌科徐焱成教授和省中医院杨德才教授等。会上,何教授当仁不让地成为首届风湿病学分会主任委员,沈凌汛和徐世正当选为副主任委员。胡绍先和张胜桃两位美女则作为学会的秘书,协助何主任开展学会日常工作。这次会议对我而言,不仅仅是当选为首届委员,更为重要的是,结识了沈凌汛、杨德才、胡绍先等,他们成为了我一辈子的良师益友。

1998年8月14日湖北省医学会风湿病学分会在松滋成立。

出席本次会议的18位代表当选为首届委员,我也荣幸的成为其中一员。

武汉同济医院何培根教授当选为首届主委。

同济医院张胜桃介绍系统性硬化症。

我在会上介绍血清阴性脊柱关节病。

我和杨德才教授等代表合影。

一九九八年四月,恩施医专与湖北民族学院合并,成为新的湖北民族学院。医院则由恩施医专附属医院变为湖北民族学院医学院附属医院。我的同学徐刚被任命为院长,郑老师被任命为书记。我也水涨船高,由原恩施医专医疗系常务副主任改任为附属医院副院长,分管教学工作,同时从事风湿病专业临床诊疗。一年后,破格晋升为主任医师。再后一年,也就是2000年,晋升为教授。这几年里,一方面抓教学管理,另一方面参与医院发展建设。虽然条件仍然艰苦,但在学校的支持下,启动了新的临床综合楼建设项目,心里充满无限希望。学校拿出5000万,帮助医院建设一体化门诊住院大楼,一旦建成,将使医院规模迅速扩大到500张,这样也就有了风湿病专业的一席之地。

2000年参加了北京亚太地区风湿病年会,这是参加的第一个国际性学术会议。

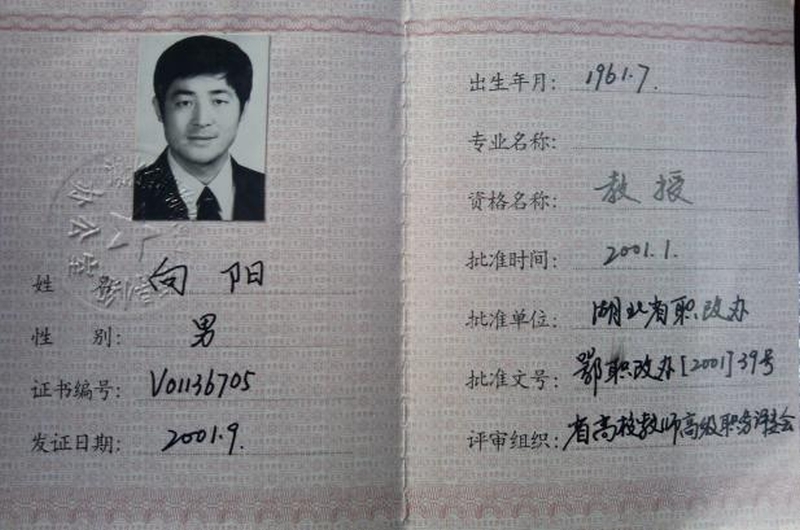

1999年晋升主任医师,2000年晋升教授(资格证书是次年1月核发的)。

但是,一件医疗纠纷打破了眼前的平静。这是一位年轻女性狼疮患者,入院时合并多器官功能衰竭,已是凶多吉少。我们能够想的办法都想了,还是没有控制病情进展。告病危之后的当天晚上,病人家属发现氧气管脱落,告知夜班护士,重新接上后继续输氧。第三日这位患者还是去世了。家属认为是氧气管脱落加重了病情才导致的死亡,因此组织了几十人向医院施压,要求赔偿120万元,同时拒绝鉴定、调解和起诉,并对主要领导进行个人和家人安全威胁。经过几天几夜艰难的谈判,最终以赔付13万了结。这件事情再次提醒我,没有基地,没有队伍,没有必备的诊疗条件,专业发展将非常艰难。我再次萌生了“进一步深造”的想法。

发布:中经在线

责编:侯晋平 房旭青

编审:熊 辉 王海珠

荐稿:王京忠

中经总网·中经在线(全称中国经济报道)是为贯彻落实党中央、国务院关于加快推动媒体融合发展国家战略部署,由中国红色文化研究会、中国林业与环境促进会森林康养建设工作委员会、北京改革和发展研究会等百家权威机构联合共建,北京各省市驻京机构商务联合会等单位联合主办,是一家公益性融媒体综合赋能平台——以“红色领引、小康经济建设、政府三招三引、推进中国民族品牌发展工程、为企业产品走进国际市场开辟多边贸易”。始终坚持正能量,高唱主旋律,以“报道中国,影响世界;融合发展,共创未来!服务国家战略、服务经济建设、服务企业发展”为办网宗旨。依托各大主流经济报刊社,整合3000多家网络媒体,300多家地方电视台,500多家海外媒体,形成覆盖全球的经济资讯交互合作机制。是专注于以经济信息合作为中心的产经资讯交互合作平台,也是面向全国以项目运营为主、媒体、政企、智库、商协会联动发展的开放型融媒体综合赋能平台,同时也是多家报刊社提供媒体支持的融媒体集群矩阵和产业智库资源平台。

中国华表生态资源交易平台董事长吴海花..

中国华表生态资源交易平台董事长吴海花..