我与风湿的三十年:取经东洋去 学成是中年

2025-03-27 19:23:41 作者 浏览量:1012522

2025-03-27 19:23:41 作者 浏览量:1012522

中经在线讯 “三十载春秋,韶华匆匆;三十载耕耘,硕果累累。恩施地区气候湿润,风湿性疾病高发,影响群众健康。30年前,一位年轻医师心系群众健康,带领一队人,潜心研究风湿病,创建风湿免疫专科,立志解除风湿病带给群众的疾苦。这一干,就是30年。如今,当年那位年轻医师已经成为省内知名风湿病专家,他就是向阳教授。30年来,他和一群“追风者”在风湿疾病诊疗、教学、科研等领域摸爬滚打,取得了令人瞩目的成绩!近日,向阳教授撰写回忆录,搜集老照片,一幅记录恩施州风湿免疫专业发展历程的画卷随之徐徐展开…

自2001年5月到2006年8月,是我留学日本的日子。本来我想好好回忆一下这一段时光所经历的人和所做过的事,但翻开我的既往文章,发现有一篇在“恩施州第四次民族团结进步表彰大会”的发言稿。其中,就有我在留日期间的记录,先借过来一用。明眼人一看就知道,有部分文字是为着宣传而“拔高”的,在此不做一一解释,现引用如下。

2001年5月,在施桂英教授的大力推荐下,我获得了去日本圣玛丽安娜医科大学风湿病研究中心留学、学习研究风湿病的机会。当时,我已年届40岁,并且是湖北民族学院附属医院教授和主任医师。孩子正在上高中,刚刚做完胆囊手术,需要我的照顾。父母都已垂老,担心还能不能在有生之年再见。去与不去,十分矛盾。但是,为了学习先进的风湿病研究方法,提高风湿病研究水平,探索新的有效的诊疗途径,为病人解除疾苦,同时,也是为圆我一个‘留学梦’,我还是毅然决然的选择了留学,以不惑之年东渡日本,在日本圣玛丽安娜医科大学风湿病研究中心攻读博士学位,师从国际著名风湿病学家、时年亚太地区风湿病协会(APLAR)主席、日本风湿病学会主席西冈久寿树教授。

我和导师参加2004APLAR年会的留影。

然而,留学毕竟不是梦。李白有诗云“蜀道难,难于上青天”,我的体会是,“留学难,难在过三关!” 这三关就是思乡关、语言关和研究关。初到日本,远离家乡,远离亲人,没有朋友,孤单寂寞,日子最是难熬。而且心中还牵挂着家里,孩子手术后是否完全康复?学习压力是否能够承受?妻子工作忙,身体又单薄,双方四个老不是你住院就是我住院,都需要她照顾,是否吃得消?为了及时听到妻子、孩子和老人的声音,我每个月花在电话费上的钱折合人民币,就达2000元以上。身在异乡为异客,每逢佳节倍思亲,我深深体会到,留学海外,思亲之苦,与日俱增,岂只几个佳节!

我没有学过日语,却去日本留学,胆子确实够大。幸好,我所在研究所的交流语言是英语。遗憾的是,我们这些毕业了近20年的医生,虽然有较好的读写能力,却在听力方面极差。而且,日本人的英语发音带有浓浓的日本口音,更难听懂。最初的交流,犹如在听天书,不懂导师说什么,还做什么研究?

参加第48届日本风湿病国际论坛。

参加长崎JCR年会。

第三关,研究关。在国内,我虽然作过一些研究,但老实说,都是低水平重复性验证性研究,很少作高水平、独创性、前瞻性研究。而我所在的研究所是全日本最好的风湿病研究机构,瞄准的皆是世界科技前沿课题,每年均有数篇研究论文发表在各种高水平国际性杂志上。这就要求我们不仅要在短时间内学习和掌握研究技术,还要阅读大量英文文献,确定自己的课题,并进行预实验。然后在研究所每月一次的研讨会上,做开题报告或实验进展报告。还记得我作第一个开题报告时,紧张得不能自已,未能准确表达自己的意见。该研究所副所长对我讲了一句话:“as a scientist, you do your experiment not by hand but by mind”,意思是,作为一个科学研究者,你应该用脑子做你的研究,而不是用手去做研究。因为这句话,我悄悄流下了伤心的眼泪,这个日本人不是在说我这个中国人没有脑子吗?也是因为这句话,使我学习实验技术更加刻苦,思考研究目标更加深入。我下定决心,一定要瞄准研究前沿,设计出合理的研究方案,取得最好的研究结果,让日本人看看一个中国人的脑子是愚蠢还是聪明。

浓浓的思乡愁情,怪怪的日本英语,艰难的课题选择和尖端的研究技术,并没有熄灭我的求学之火,反而激发了我奋力拼搏的决心。在赴日本的最初三个月,我以瘦掉四十斤体重为代价,克服了语言、研究和生活等方面的重重困难,确立了以蛋白组学方法研究风湿病的课题。

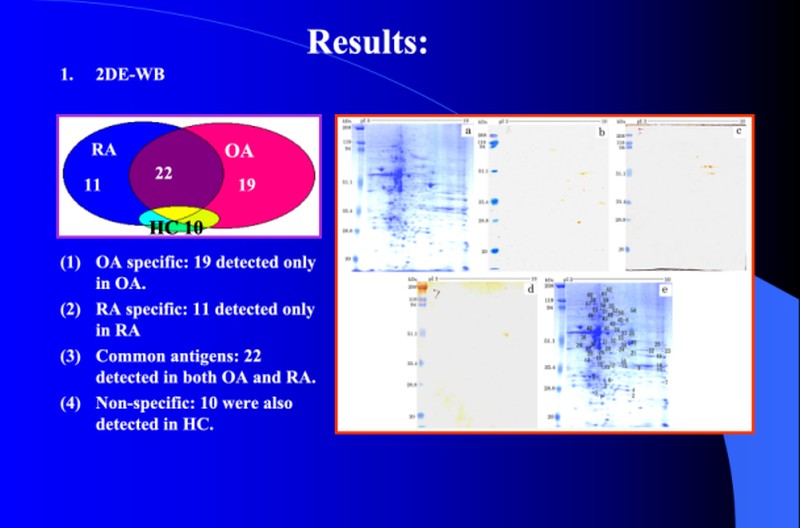

功夫不负有心人。通过我的不懈努力,我在骨关节炎患者中找到了两个新的自身抗原,并通过动物模型进一步证实了这两个抗原参与了骨关节炎的发病。此前,骨关节炎一直被认为是老化性疾病。我的研究则证实该病的发生还与自身免疫有关。这一发现为拓宽骨关节炎的诊断和治疗途径提供了科学依据。2004年,我的研究成果《用蛋白组学方法研究骨关节炎自身免疫性-TPI是骨关节炎特异性自身抗原》发表在当年风湿病专业国际最高级别杂志——美国风湿病学会主办的《关节炎与风湿病》杂志上,达11个页面。2006年3月,我的又一篇研究论文《微纤维球蛋白-4是骨关节炎自身抗原》发表在号称美国免疫学会主办的世界顶级32个杂志之一的《免疫学杂志》上。两篇论文的影响因子均达到7分以上,被从事风湿病研究的同行公认为重要发现。2006年6月,我以全优通过博士论文答辩,论文与答辩加权分满分为50分,我获得了48分。这个分数远远高于和我同期答辩的日本博士。当我从圣玛丽安娜医科大学校长手中接过博士学位证书的时候,得到了在场所有教授的热烈祝贺。前面那位自负很高的中岛教授还专门走到我面前为我祝贺。这一刻,我再次流下了眼泪:我作为一个中国人,没有为祖国丢脸;我作为一个从大山里走出去的土家汉子,在日本挺起了自豪的胸膛。

一份耕耘,一份收获。几年来,我共在国际国内学术杂志,包括《关节炎与风湿病》(A&R)、《免疫学杂志》(J Immunol)、《关节炎治疗与研究》(ART)、《骨关节炎与软骨》(O&C)等国际重要杂志上,发表了20余篇学术论文。特别值得一提的是,我还受邀为国际著名杂志如《狼疮》、《风湿病现代观点》和《整形外科学现代观点》等撰写了多篇综述。我所进行的研究课题在历届全国风湿病学术会议上交流,并连续4年在美国风湿病学年会上交流,多次在欧洲风湿病学年会、亚太地区风湿病学术会议等国际风湿病学术会议交流。我后期完成的多肽组学研究风湿病标记课题获得重大突破,该研究论文再次刊登在国际风湿病学界最高等级杂志《关节炎与风湿病》2007年6月版上,这是我回国后第一篇以湖北民院为作者单位发表的国际性重要学术论文,也算是我向家乡父老和母校献上的一份厚礼。在这里,我还要感谢我的几位日本导师和研究所的同事。在我留学期间,他们给了我许多无私的帮助。他们是中国人的朋友,他们是中日世世代代友好的基石。”

以上是我“发言稿”中关于留学的一部分。当然,在讲话前经过了官方指导修改与润色,并获得了官方认可。不过,总体而言还是实事求是的。

我所留学的圣玛丽安娜医科大学难治性疾病(风湿病)研究所,位于日本东京湾的川崎市,其东南沿海与东京紧邻,西北沿海与横滨相连。研究所实行教授负责制,我的博导西冈教授为主任,两名副教授(包括我的指导老师加藤先生)为副主任。五个实验室,主任分别由两位所副主任和三位讲师担任,实行24小时开放共享制度。研究所的研究人员有来自日本各合作大学医学院和医院的医生与博士研究生,也有来自中国、越南、印尼和印度的留学生,共有20余人,都用英语交流,相处还算融洽。研究所的所有高端设备实行按需培训、专人维护和预约使用,用前用后检查登记备查。设备在使用中出现任何问题,不追究使用者责任,但必须及时申报维修。我的研究方向为“风湿性疾病蛋白质组学研究”,在当时还是非常新的领域,细胞培养、蛋白质分离、二维电泳、重组蛋白制备都由同室研究员关根先生指导;质谱分析则在东京大学医学院质谱实验室学习培训。指导老师非常耐心和细心,但学习机会只有一次,我必须集中所有精力去看、听和记录,对不懂和不会的地方及时请教,否则“过期不候”。

研究所的学习交流制度非常完善。每周一早上是西冈先生的博士会,4-5个博士一道向西冈先生汇报上周研究与学习情况,接受教授质询与指导。每周二下午是读书会,每个研究人员轮流报告各自阅读的最新研究论文,讨论这些论文的研究思路与方法,分析结果的合理性,以及是否能够借鉴到各自的研究中。每月的第一个周四下午,是研究报告会,本所常驻研究人员与各合作大学教授都要参会,规模宏大,有时可达100余人。所有研究人员依次汇报本月研究进展、存在难题和下阶段研究计划。新研究人员则需报告项目选题的目的意义与依据、研究的可行性、实验技术思路和研究预期结果等,接受与会教授们的点评、指导与批评。讨论有时非常激烈尖锐,甚至会把研究员的报告完全否定,并且话也非常难听。这使得每个研究员在临近会议之前非常紧张,拼命加班赶实验、查资料、做PPT,并同时反复练习英语演讲,力求少出错误,多获好评,不挨责难。

我的每周研究进展报告(2004.02.17)。

我的每周研究进展报告(2004.06.20)。

我的JCR年会报告PPT(1)。

我的JCR年会报告PPT(2)。

每年一次的全日本风湿病年会,依次在日本各大城市举办,这是日本各大学风湿病相关研究机构和医院比拼实力和水平的机会,研究员们必须做好参会投稿,争取大、小会发言,至少也要壁报交流。一般而言,研究员们都可参会。每年一度的美国风湿病年会、欧洲风湿病年会和亚太地区风湿病年会,也鼓励各位研究员积极投稿,只要被大会录用,都可获得一年一次的出国参会机会。说实话,这一套学习交流制度能够帮助每一位新进研究员迅速进步、成长,提高研究水平与能力。

研究所执行“朝九晚五”的作息时间。研究员们早上九点上班,绝对准时。大家到实验室打卡,忙碌各自的实验和相关工作。中午12点到一点是午饭时间,1点钟准时上班,继续干自己的事情。下午五点时间一到,日本研究员们立即终止自己的实验,把标本或反应板直接放进4度冷藏室,回家休息了。我初到研究所时,也和他们一样严格遵守这一作息时间,可是渐渐的就坚持不住了,没有了几十年如一日的“午睡”,整个下午乃至晚上都像掉了魂一样,没精打采,丢三落四。实在忍不住了,便在中午吃饭后溜回宿舍睡午觉,直到2点多再来实验室。导师发现后,告诉我要遵守作息时间,与大家同步才便于交流。我和导师讨价还价,是要我遵守“朝九晚五”作息呢,还是让我有个午睡,然后在整个下午和晚上都能够精神饱满地工作和学习?他恍然大悟,“Chinese noontime snooze!”(中国人的午睡)。这之后,我有了午睡的特权,晚饭后,也确实每晚在实验室留到半夜2-3点。深夜,一个人的实验室,想怎么干就怎么干,想用什么设备就用什么设备;查资料,看文章,写总结,效率极高。

研究所的工作氛围总体来讲是友好的。日本研究员和实验员都很善于帮助人,基本上是有求必应。日本朋友的英语不好懂,我的日语又不好,初期常常需要写写画画,后来也就逐渐熟悉了。在实验室学习和工作期间,常有节假日或迎新送旧的时候,都会聚餐一顿,但是没有公款招待一说。先是留言板上写着“聚餐”事项和每个人应出的“份子钱”:教授出1万日元;副教授8千日元,讲师5千日元,实验员3千日元,我们这些留学生则是2千日元,被欢迎的新来者和被欢送的离开者不出钱。如果能够参加,就在留言板上写下自己的名字,然后交上份子钱。份子钱收拢后,根据参加人数和金额,选择吃大餐的地方。宴会的氛围很好,吃的喝的都很丰富。我也常常把自己从家乡带去的好酒如茅台和五粮液等,与大家一起分享。这些酒很受欢迎,每次还剩半瓶时总有朋友抢着收走。吃完后通常会找一家卡拉OK唱唱歌,其中还有不少中国歌曲,其乐融融。研究所的朋友关根先生结婚,请我参加,我为他送了一个中国丝绸被面,从头到尾参加了他的婚礼,很有意思。

五年的时间里,我除了完成学业和课题,撰写和发表文章,也参观了很多日本的风景名胜,包括东京、横滨、福冈、京都、奈良、大阪、长崎和广岛等。这些旅行加深了我对日本的了解,也更进一步强化了回国的念头。2006年6月,我的博士论文答辩通过后,加藤先生为我申请到了留任研究所讲师的机会。但我已是归心似箭,在向数家希望去工作的单位发出求职信后,于2006年8月回到祖国。出国时40岁出头,回国时已近45岁,时间过的真快。

博士论文答辩现场(2006.06)。

博士论文答辩陈述。

送别宴。

我的博士学位证书。

发布:中经在线

责编:侯晋平 房旭青

编审:熊 辉 王海珠

荐稿:王京忠

中经总网·中经在线(全称中国经济报道)是为贯彻落实党中央、国务院关于加快推动媒体融合发展国家战略部署,由中国红色文化研究会、中国林业与环境促进会森林康养建设工作委员会、北京改革和发展研究会等百家权威机构联合共建,北京各省市驻京机构商务联合会等单位联合主办,是一家公益性融媒体综合赋能平台——以“红色领引、小康经济建设、政府三招三引、推进中国民族品牌发展工程、为企业产品走进国际市场开辟多边贸易”。始终坚持正能量,高唱主旋律,以“报道中国,影响世界;融合发展,共创未来!服务国家战略、服务经济建设、服务企业发展”为办网宗旨。依托各大主流经济报刊社,整合3000多家网络媒体,300多家地方电视台,500多家海外媒体,形成覆盖全球的经济资讯交互合作机制。是专注于以经济信息合作为中心的产经资讯交互合作平台,也是面向全国以项目运营为主、媒体、政企、智库、商协会联动发展的开放型融媒体综合赋能平台,同时也是多家报刊社提供媒体支持的融媒体集群矩阵和产业智库资源平台。

中国华表生态资源交易平台董事长吴海花..

中国华表生态资源交易平台董事长吴海花..